膵のう胞とは、膵臓の内部や周囲にできる様々な大きさの「液体のたまり」のことで、症状はなくCTやMRIなどにより偶然見つかることの多い病気です。急性膵炎や慢性膵炎のような炎症に伴ってできる良性ののう胞もありますが、一方で、炎症とは関連のない「腫瘍性膵のう胞」というものがあります。膵臓で作られた膵液を十二指腸へと流す膵管の粘膜に「粘液を作る腫瘍細胞」ができ、この粘液が膵内にたまって袋状に見えるものが「腫瘍性膵のう胞」となります。

腫瘍性膵のう胞には、膵管内乳頭粘液性腫瘍(すいかんないにゅうとうねんえきせいしゅよう/IPMN)、粘液性(ねんえきせい)のう胞腫瘍(MCN)、漿液性(しょうえきせい)のう胞腫瘍(SCN)などがあります。頻度は次に示すIPMNが最も多いです。

IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)とは

良性の段階(過形成(かけいせい)や腺種(せんしゅ)と呼びます)から、悪性の段階(膵がん)まで様々な段階があり、良性から悪性へと徐々に変化していくことが知られています。そこで、IPMNと診断されたときに、良性なのか、それとも既に悪性に変化していないかなど、慎重に見極めることが重要になります。ただし悪性化していても膵管内にとどまるうちはよいのですが、ひとたび膵管外に「浸潤(しんじゅん)」すると、通常の膵がんと同様に悪性度の高いがんとなります。

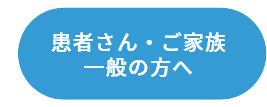

図1 膵臓

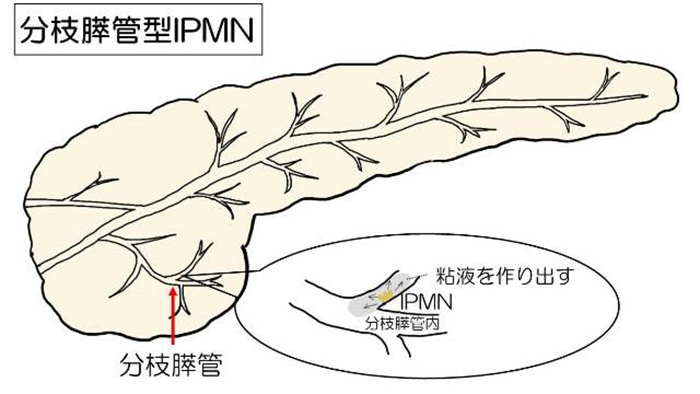

膵臓の中には主膵管(しゅすいかん)と呼ばれる膵臓が作る消化液、膵液が流れる管があります。主膵管は文字通り木の枝のようになっている分枝膵管(ぶんしすいかん)とつながっています(図1)。IPMNはこの主膵管、分枝膵管内にできてきます。このIPMNはさらにドロッとした粘液も作り出す性質もあります(図2)。

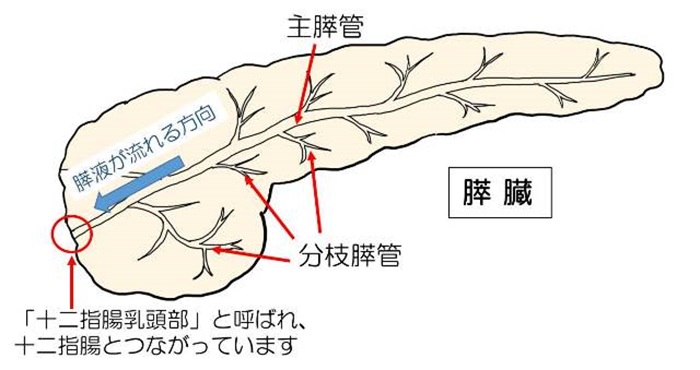

図2

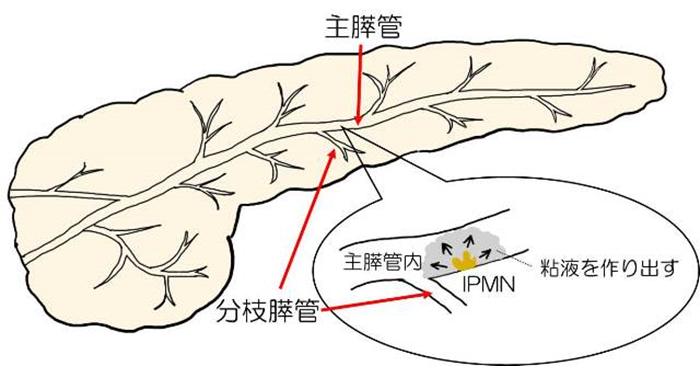

粘液は流れにくいので膵臓からは排出されにくく、やがて膵管の中を埋め尽くすようになります(図3)。そのような状況では、腹部超音波検査や腹部造影CT検査などの画像検査で通常よりもかなり太くなった主膵管が指摘できるようになります(図3)。図3のように主膵管内にIPMNが発生している場合、「主膵管型IPMN」と呼びます。

「主膵管型IPMN」はがん化している可能性が高く、手術が勧められます。胆管内を流れる胆汁も流れが悪くなり「黄疸(おうだん)の症状」がでたりすることもあります。

図3

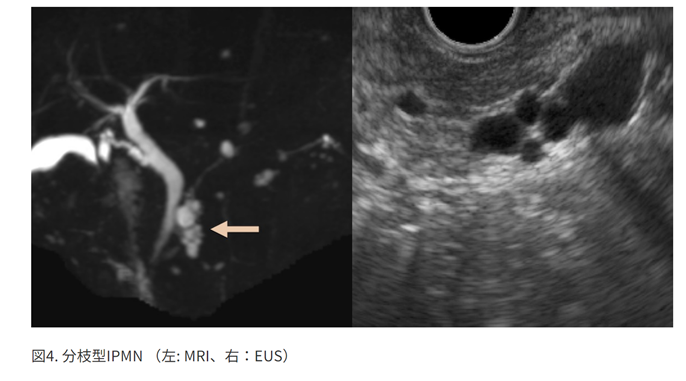

図4のように分枝膵管内にIPMNができると「分枝膵管型IPMN」と呼ばれ、「主膵管型IPMN」と同じように粘液の影響によって、分枝膵管内がだんだん拡張してきます。

図4

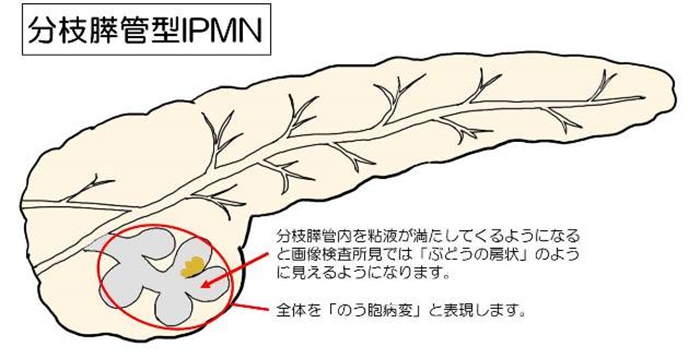

図5のような状況となるとその形状を「ぶどうの房状」と表現し、典型的なIPMNの画像検査所見を示すようになります。分枝膵管内に粘液が満たされてくると主膵管内にも流れ出てくるようになります。

図5

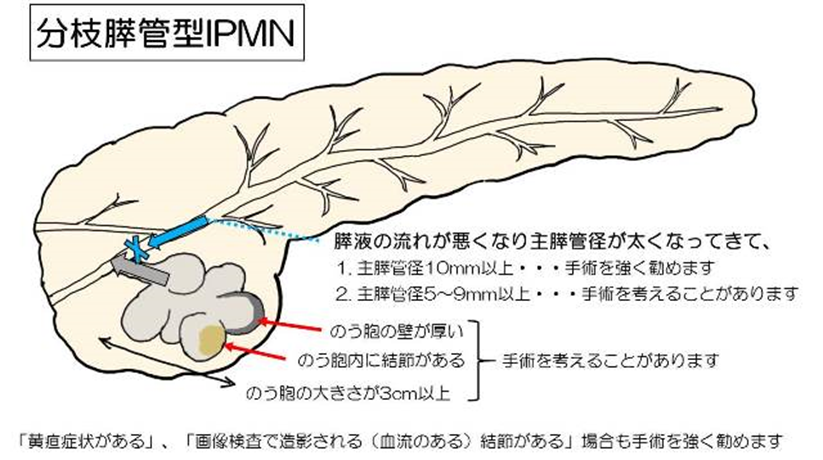

分枝膵管内に粘液が満たされ、主膵管内にも流れ出てくるようになると、図6の青矢印のように主膵管の流れも悪くなって、下流でせき止められた川の川幅が広くなっていくように主膵管の径も拡張してきます。

図6

IPMN(膵管内乳頭粘液性腫瘍)の手術の適応について

「分枝膵管型IPMN」でがん化の可能性が高く、手術を強く勧めるサインとしては「主膵管径が10ミリメートル以上」「黄疸(おうだん)の症状がある」「画像検査で造影される(血流のある)結節」がある場合です。一方、「主膵管の径が5ミリメートルから9ミリメートル」の場合や「のう胞の大きさが3センチメートル以上」、「のう胞内に結節を認める」、「のう胞の壁が厚い」など所見が認められるような場合は、がん化の可能性も疑われますので手術を考えることがあります。

(出典:国立がん研究センターがん情報サービス)